総合旅行業務取扱管理者の試験に出題されるJR運賃計算がとても複雑だな。運賃計算に関して何かポイントはあるのかな。独学ではやっぱり難しい。

この記事は、そんな疑問に答えます。

ツナグ旅ではJR運賃計算を9記事にわたって解説しています。

- 運賃や料金の定義、年齢、路線、専門用語

- 運賃計算の基本ルール

- 境界駅

- 特急料金、グリーン料金、寝台料金

- 往復割引、学生割引、有効期間、特定都区市内

- 払い戻し、乗継割引、連絡会社線

- 新幹線のルール

- グランクラス

- 山形&秋田新幹線の注意点

この記事では(2)を解説しています。

こんにちは、ツバサです。

JRの運賃計算はポイントをしっかりおさえていけば、苦手意識も徐々に克服できるものばかりです。

意外と慣れれば過去問もすぐに解けるようになります。

JR運賃計算編①では、実際の運賃計算に入る前に大事なポイントをまとめましたが、このJR運賃計算②の記事では運賃の計算に触れていきたいと思います。

☆令和7年度版☆

☆合格者が作ったツナグ旅オリジナル☆

☆試験対策向け教材&問題集☆

☆累計販売数1,200部突破☆

合格者のツバサ自身が試験勉強をもとに

ポイントまとめや問題集を作りました

★ツナグ旅大学インスタグラム★

フォローするだけで

総合・国内旅行業務取扱管理者の問題を

ストーリーのクイズで勉強ができます

総合旅行業務取扱管理者:JR運賃計算編②

JRの運賃計算方法の基本的なルール

JRの運賃計算をする際のポイントは2つです。

- 本州3社、北海道vs四国、九州

- 乗車ルートに含まれているのが幹線と地方交通線のどちらなのか

JRの運賃計算をする際に運賃表を見ながら計算しますが、本州3社、北海道、四国、九州でそれぞれ運賃表が異なります。

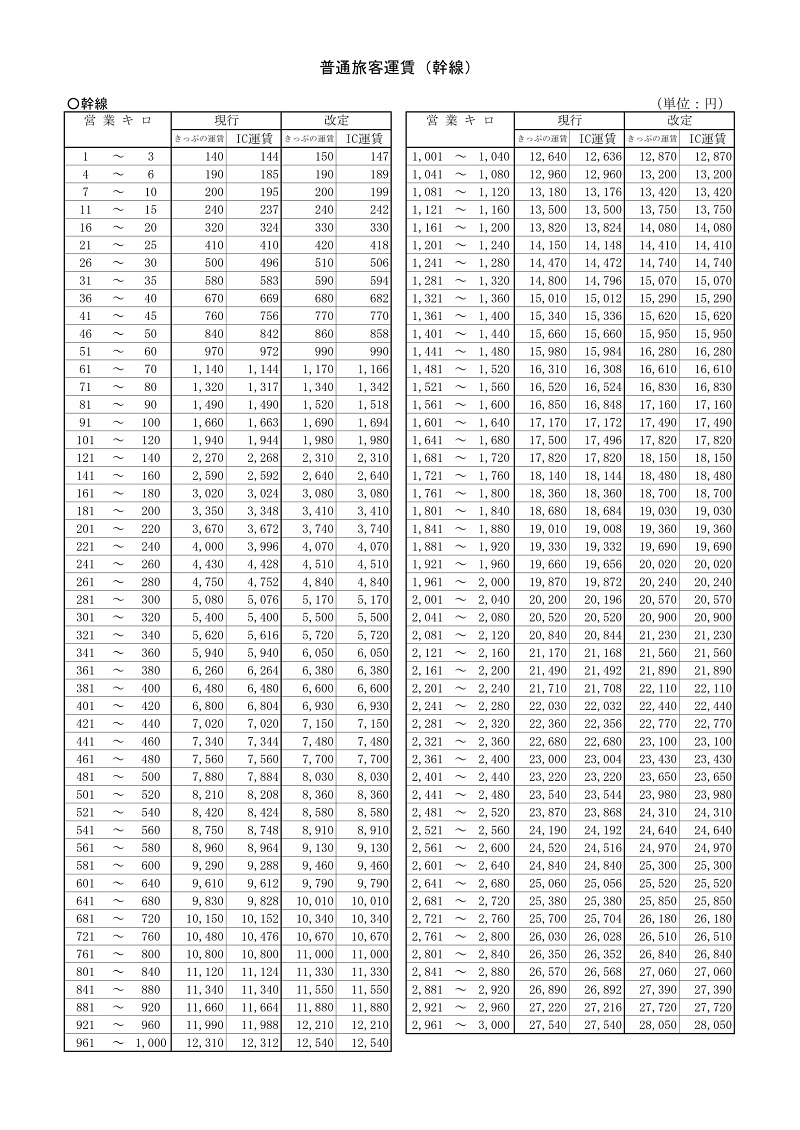

例えば、本州3社で使われている運賃表はこちらです。

(表をクリックすると別ウィンドウで運賃表が開きます)

一見すると数字ばかりで複雑そうに思ってしまいますが、内容は意外と簡単で距離に対して金額が決まっているのみとなります。

この運賃表を使って運賃を計算する際、本州3社と北海道は基本的には同じルールで計算をします。

しかし、四国と九州に関しては別のルールが存在しています。

乗車ルートが幹線のみの場合

本州3社、北海道、四国、九州全て同じルールとなります。

「営業キロ」の距離に対して、「幹線」の運賃表を使って計算する。

例えば、次のようなケースです。

JR運賃計算編①でも伝えたように幹線の場合は「営業キロ」のみの記載です。(1段表記のみ)

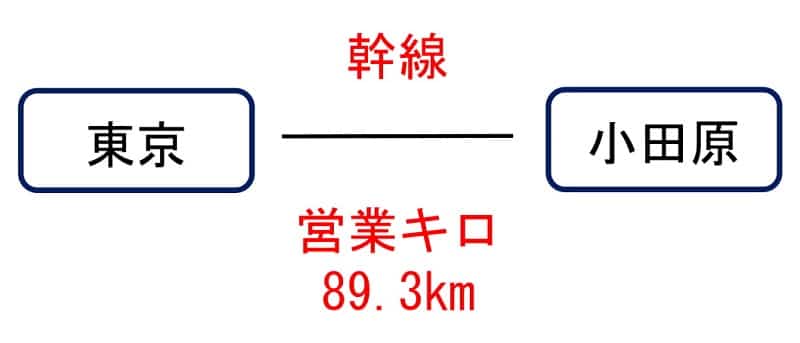

東京から小田原までは、幹線で営業キロ89.3kmとなります。

この場合、本州3社の幹線の運賃表を使いますが、まずは89.3kmの端数を切り上げて、90kmにします。

そして運賃表を見ると、81~90キロの場合は1,520円の運賃となります。(改定後のきっぷの運賃を参照)

乗車ルートが地方交通線のみの場合

本州3社と北海道は同じルールとなりますが、四国と九州は別のルールとなります。

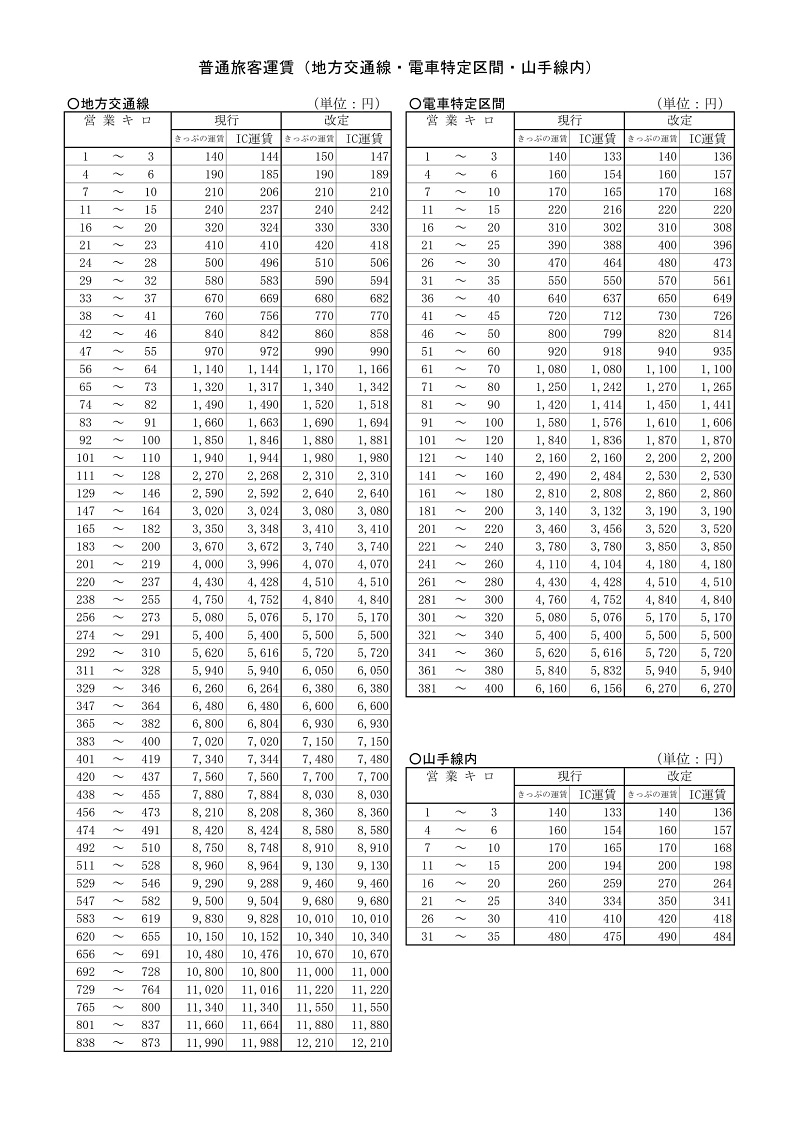

「営業キロ」の距離に対して、「地方交通線」の運賃表を使って計算する。

例えば、次のようなケースです。

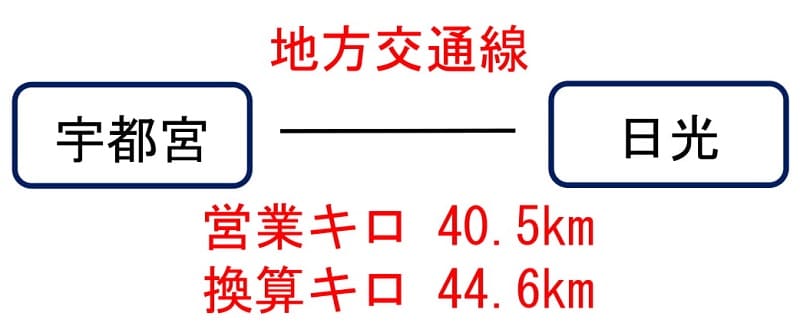

JR運賃計算編①でも伝えたように地方交通線の場合は「営業キロ」と「換算キロ」の2つの記載となります。(2段表記)

宇都宮から日光までの地方交通線となります。

営業キロは40.5kmとなり、換算キロは44.6kmとなります。

この場合、本州3社の地方交通線の運賃表を使いますが、まずは40.5kmの端数を切り上げて、41kmにします。

ここでポイントは本州3社の場合は「営業キロ」を使うということです。(換算キロは使いません)

そして運賃表を見ると、38~41キロの場合は770円の運賃となります。(改定後のきっぷの運賃を参照)

乗車ルートが地方交通線のみの場合(例外に注意)

乗車ルートが地方交通線のみの場合、四国と九州に関しては注意が必要です。

本州3社と北海道では「営業キロ」を使って計算しましたが、四国と九州に関しては「擬制キロ」を使って計算しなければなりません。

覚え方としては、「四国と九州は電車に乗る人が少ないから距離の長い方を計算に使うよ」です!

例えば、次のようなケースです。

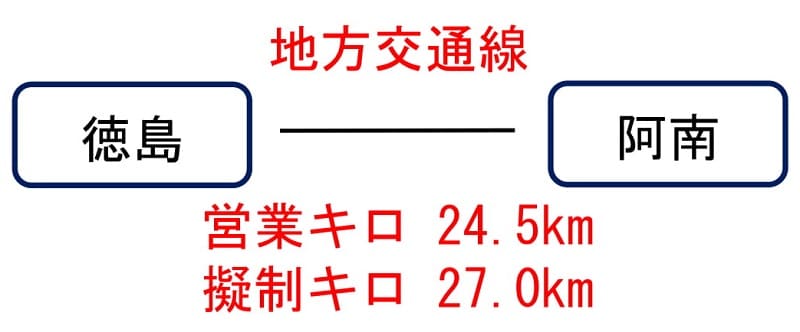

JR運賃計算編①でも伝えたように四国と九州の地方交通線の場合は「営業キロ」と「擬制キロ」の2つの記載となります。(2段表記)

徳島から阿南までは四国の地方交通線となります。

営業キロは24.5kmとなり、擬制キロは27.0kmとなります。

この場合、四国の地方交通線の運賃表を使いますが、営業キロではなく擬制キロを使います。

まずは27.0kmの端数を切り上げますが、今回はゼロのため27kmのままとなります。

そして、JR四国の運賃表を見ると、26~30キロの場合は560円の運賃となります。

(「F表JR四国内、JR九州内の普通運賃表・有効期間が1日の場合」を参照)

乗車ルートが幹線+地方交通線の場合

乗車ルートが幹線と地方交通線の両方にまたがっている場合もあります。

この場合は、「運賃計算キロ」を使います。

運賃計算キロとは次の通りです。

- 本州3社と北海道の場合は営業キロ(幹線)+換算キロ(地方交通線)

- 四国と九州の場合は営業キロ(幹線)+擬制キロ(地方交通線)

例えば、次のようなケースです。

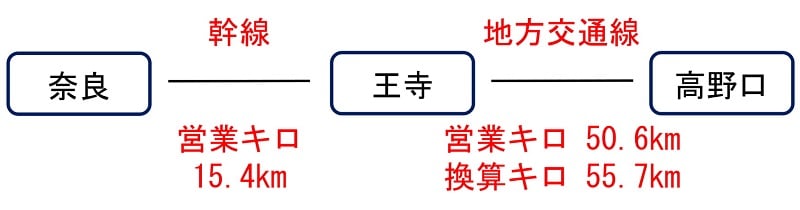

本州3社の幹線+地方交通線の場合

奈良から王寺は大和路線で幹線となり、王寺から高野口は和歌山線で地方交通線となります。

幹線の区間は営業キロのみの記載(1段のみ)、地方交通線の区間は営業キロと換算キロの記載(2段)になっています。

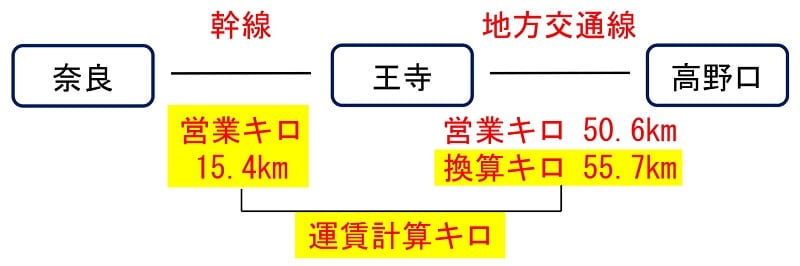

つまり、運賃計算キロは営業キロ+換算キロとなります。

奈良ということで本州であることがわかるため、本州3社の運賃計算をすることになりますが、運賃計算キロをまず計算しなければなりません。

営業キロ15.4km+換算キロ55.7km=運賃計算キロ71.1km

ここでポイントは合算した後に端数を切り上げるということです。

合算した後に端数を切り上げる。

71.1kmの端数を切り上げると72kmとなります。

次にどの運賃表を見たらよいのかというと、本州3社の「幹線」の運賃表を見ます。

幹線+地方交通線の場合は「幹線」の運賃表を使う。

そして本州3社の運賃表を見ると、71~80キロの場合は1,340円の運賃となります。(改定後のきっぷの運賃を参照)

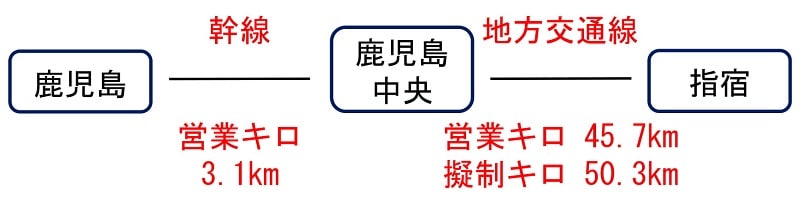

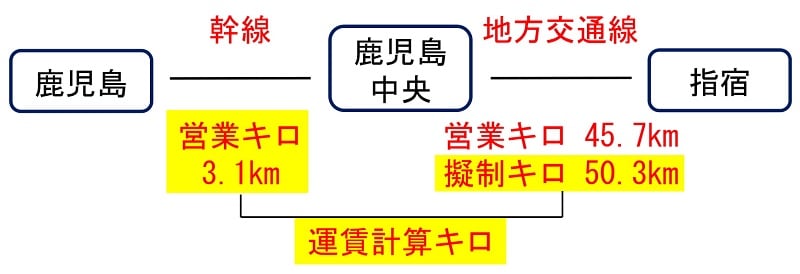

九州の幹線+地方交通線の場合

四国と九州に関しては換算キロではなく擬制キロとなるため、次のようになります。

鹿児島から鹿児島中央は鹿児島本線の幹線となり、鹿児島中央から指宿は指宿枕崎線で地方交通線となります。

幹線の区間は営業キロのみの記載(1段のみ)、地方交通線の区間は営業キロと擬制キロの記載(2段)になっています。

つまり、九州の場合は運賃計算キロは営業キロ+擬制キロとなります。(四国も同様です)

運賃計算キロの計算は、まず営業キロと擬制キロの合算を出し、その後に端数の切り上げをします。

営業キロ3.1km+換算キロ50.3km=運賃計算キロ53.4km

53.4kmの端数を切り上げると54kmとなります。

そして、JR九州の運賃表を見ると、51~60キロの場合は1130円の運賃となります。

(「F表JR四国内、JR九州内の普通運賃表・有効期間が1日の場合」を参照)

以上となります。

JR運賃計算②では、基本的な運賃計算を解説しました。

いろんなパターンがありますが、1つずつ覚えながら、実際に運賃計算をしてみるとすぐに慣れます。

それでは、良い一日を!