これからの旅行会社に必要な考え方ってどんなものがあるんだろう。時代の変化が早くて、旅行業界は取り残されていきそう。

この記事は、そんな疑問に答えます。

- 旅行会社がこれから必要な3つの考え方

こんにちは、ツバサです。

目まぐるしく時代の変化が起こる中、旅行会社がこれから必要な考え方が3つあります。

- 他の業界のリソースと掛け合わせる

- バックキャスティング思考

- 未来情報

この3つの考え方を持っておかないと、旅行会社が今後生き残りをかけて事業を進めていく時に変化が生まれず、時代に取り残されしまいます。

この記事では、そんな3つの考え方について詳しく説明していきます。

☆令和5年度版☆

☆合格者が作ったツナグ旅オリジナル☆

☆直前対策向け教材&問題集☆

☆累計販売数1,000部突破☆

合格者のツバサ自身が試験勉強をもとに

ポイントまとめや問題集を作りました

<合格者の声>

こちらから

【国内地理オリジナル問題集】

購入はこちらから

【法令・約款ポイントまとめ】

購入はこちらから

【海外地理オリジナル問題集】

購入はこちらから

【JR運賃計算オリジナル問題集】

購入はこちらから

★ツナグ旅大学インスタグラム★

フォローするだけで

総合・国内旅行業務取扱管理者の問題を

ストーリーのクイズで勉強ができます

旅行会社の生き残り思考!これから必要な3つの考え方とは?

コロナ前まではオンライン商談やセミナーは少なく、大型のイベントをオンラインで行うなんていうことも多くはありませんでした。

また、「ツアー」と「Zoom」を掛け合わせたオンラインツアーなるものがここまで話題になるとも思ってもいませんでした。

旅行業界最大手のHISでもオンラインツアーの積極販売を行っており、8万人という受注実績があり、時代の変化にうまく乗りました。

コロナの影響により、変化に対応した新しいサービスが生まれるスピードが一気に増したようなイメージです。

もしコロナになっていなければ、オンラインツアーなどの普及はもっと先になっていたかもしれません。

このような状況に直面している旅行会社がこれから必要な考え方は3つあります。

-

他の業界のリソースと掛け合わせる

-

バックキャスティング思考

-

未来情報を知る

この3つの考え方について、詳しく見ていきましょう。

旅行会社の生き残りのための考え方:①他の業界のリソースと掛け合わせる

初めに「他の業界のリソースと掛け合わせる」から見ていきましょう。

旅行会社で働いていると旅行や観光に関しては詳しくなっていくものの、意外と他の業界との繋がりが少なかったり、どういった新しいサービスが世間に広まっているのかを知らなかったりすることが多いです。

これは僕自身も実体験したことで、旅行会社を退職して自分の会社を立ち上げる時に「自分は世間知らずだな」と痛感しました。

他の業界の動向や新しいサービスの売れ行きなど、全く意識していなかったためです。

そのため、新しい企画をしたり、新しい事業を考えたりする際に旅行業界のリソースだけで考えてしまうことが多いです。

例えば、旅行会社に勤めている場合、航空会社と何か新しいことはできないだろうか、ホテルと何か新しいことはできないだろうかといったように旅行業界内のリソースでアイデアを出そうとします。

もちろん、それはそれで間違ってはいません。

しかし、私もよく経験しましたが、会議を行っていても斬新なアイデアが出てこず、会議中にみんな黙り込んでしまうようなことがよくありました。

旅行会社で働いていると旅行業界内だけのリソースで考えてしまうことがよくあるため、思い切って他の業界のリソースを2つ、3つ掛け合わせてみましょう。

その際、どういった課題に対して複数のリソースを掛け合わせて解決していくのかというアプローチがおすすめです。

例えば、「観光客を大量送客することで現地のビーチがゴミだらけなる」という課題、そして「ツアー」「eラーニング」「シェアサービス」というリソースがあった場合、どのようなアイデアが思い浮かびますか?

もう1つ例を挙げてみます。

「地方の若者が都会に出てしまい、農家の後継者不足が続いている」という課題、そして、「料理」「人材交流」「職人」というリソースがあった場合、どのようなアイデアが思い浮かびますか?

練習がてら、課題を解決するためにどんな新しいサービスができるかを考えてみましょう。

実際に僕がこのブログで実践したことを紹介します。

僕のブログの課題は「コロナの影響により、旅行のアフィリエイト収入が減ったこと」、僕の持っているリソースは「ブログ」「国家資格」「SNS」です。

リソースを掛け合わせた結果、旅行に特化していたブログを国家資格の情報発信に切り替え、noteやインスタグラムなどのSNSを使って、国家試験対策用の教材販売を開始しました。

結果、3ヵ月で50名以上に販売ができました。

もし、旅行だけに特化していたら、このような結果にはならなかったでしょう。

このように他の業界のリソースを掛け合わせて、アイデアを出していくだけでも考え方が大きく変わっていきます。

旅行会社の生き残りのための考え方:②バックキャスティング思考

続いて、「バックキャスティング思考」について説明します。

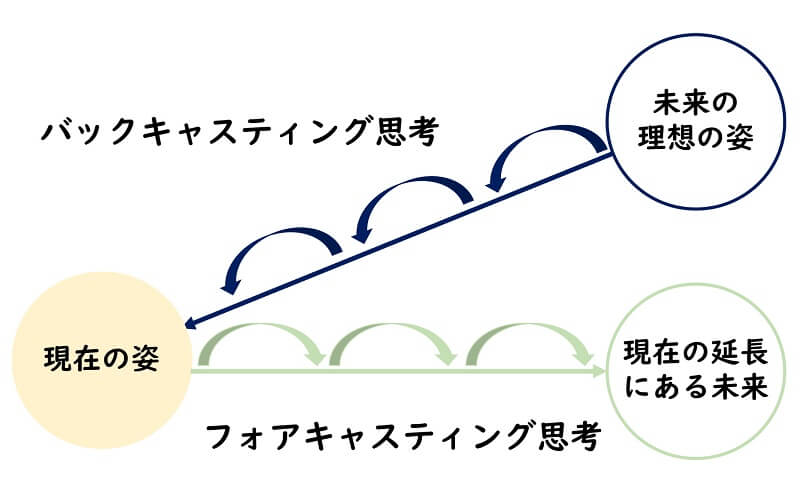

私自身、旅行業はソリューション事業を兼ねていると思っていて、旅行中の観光地でのトラブルや問題を未然に防ぐためのサービスや取り組みをよく考えていました。この考え方は「フォアキャスティング」といって、現状をもとにした考え方になります。そのため、今直面している問題を解決しながら、現在の延長線上にある未来に向かって進んでいきます。

もっとわかりやすい身近な例を挙げると「頭が痛い⇒バファリンを飲む」や「電車じゃ間に合わない⇒タクシーを使う」などもフォアキャスティングの考え方です。

そのため、フォアキャスティングでは主に改善ということになります。

もう1つの考え方として、「バックキャスティング」という考え方があります。

バックキャスティングは現在の延長線上を考えるのではなく、未来のあるべき姿や未来の理想の姿を描き、今から取り組めることを考えていく方法です。

コロナの影響で今でさえ大変な時に未来のことなんて考えてられるか!と思うかもしれませんが、アフターコロナに必要な考え方の1つになり、個人としてもこの考え方を持っておくとこれから必ず役に立ちます。

例えば、5年後に外国人観光客が外国語を話しても、僕らの耳には同時に日本語で聞こえるような翻訳機を作る、こんな未来の理想な姿を描きます。

その実現に向けて、どういったことを逆算してしていけばよいのかを考えていきます。

この同時通訳機は経団連のSociety 5.0の動画にも入っています。

バックキャスティングでは未来の理想の姿を実現するために革新的なアイデアや施策が必要になります。

今の改善を繰り返しては実現ができず、革新的なアイデアを持ち寄ると大多数の人が反対をするかもしれません。

その時に大事なことは会社の理念や価値観です。

長期的に取り組んでいけるかどうかは、ぶれない理念や価値観次第です。

旅行会社の生き残りのための考え方:③未来情報

バックキャスティングの考え方をする上でもう1つ大事なことは「未来情報」です。

未来情報について情報収集をしている人は意外と少ないのではないかと思います。

シンクタンクが未来年表を発表しており、その未来年表を読むとこの先どのような未来が待っているのかがわかります。

【未来年表】

野村総合研究所:未来年表

博報堂生活総合研究所:未来年表

是非見てみてください。

例えば、観光業に関連しそうな未来情報をいくつか書いてみます。

| 2022年 | 中国が独自の宇宙ステーションを完成 ドローンの有人地帯での荷物配送サービスが可能になる |

| 2023年 | 日本の4人に1人が65歳以上の高齢者になる。 100歳以上の高齢者が全国で10万人を超える 全国の空家が1,394万戸、空家率が21%に達する。 世界人口が80億人突破 スウェーデンが完全キャッシュレス社会になる |

| 2024年 | 小学校でデジタル化をはじめとする改定教科書使用開始 インドネシア首都移転 フランスのパリ市がディーゼル車の乗り入れを禁止する |

| 2025年 | 日本の高齢者人口が3,500万人でピークに達する 東京都の人口が1,423万人でピークになる 国内のキャッシュレス決済が80%に高まる。 無人自動走行バス・タクシーを活用した新サービスの事業化 |

| 2026年 | サクラダファミリア完成 |

| 2028年 | インドの人口が中国を抜き世界一位になる |

| 2029年 | 国内の生産年齢人口(15歳~64歳)が7,000万人を割る |

| 2030年 | 訪日旅行者数6,000万人 AIによる職業代替が進み、従業者が735万人減少 インドの生産年齢人口(15歳~64歳)が中国を抜き世界一位になる 通信規格6Gの導入スタート |

出典:野村総合研究所「未来年表」、博報堂生活総合研究所「未来年表」

このようにポジティブな未来もあれば、ネガティブな未来もあります。

それらの未来情報からどういったあるべき未来の姿や理想の未来の姿を描けるか、そして、その実現に今からどういった取り組みをしていくことができるかを考えていきます。

その際、①で述べたリソースをいくつか掛け合わせてアイデアを出していくことが大事になります。

業界内では「量から質」「サステナブル」「SDGs」などのキーワードをたくさん耳にしますが、この「他の業界のリソースと掛け合わせる」「バックキャスティング思考」「未来情報を知る」の3つの考え方を持っておけば、新しい企画を考える際や新規事業を話し合う際、さらには事業転換を考える際にとても役に立つでしょう。

それでは、良い一日を!

ベテラン社員だけで会議をしているとパッとした意見が出ず、いつもと変わらないアイデアしか出てこないことがありますが、旅行業界の経歴が短い新入社員や若手社員が同席している会議では、突飛もないアイデアが出てくる場合があります。びっくりすると同時に斬新と思うことがよくあります。